社会 Social

安全衛生

当社ではOSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)を導入し、安全衛生レベルの向上に積極的に取り組んでいます。

OSHMSの中心であるPDCAサイクルを用いて、事業場の安全衛生水準の向上に継続的に取り組むことによって、労働災害の防止のみならず、働く人すべてが健康で、安全に働ける職場の形成を目指します。

*1 OSHMSは、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」(通称「PDCAサイクル」)という一連の過程を定めて、継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とした安全衛生管理の仕組みです。川崎製造所では、2009年1月に厚生労働省の指針に基づいたJISHA方式適格OSHMS認証事業場に認定(認定番号09-14-9)されています。

管理体制

当社は労働安全衛生法に基づき、川崎製造所と大江山製造所の双方で労働安全衛生に関する管理体制を構築しています。

製造所長が総括安全衛生管理者を務め、安全衛生管理者(部長)、産業医を選任し、それぞれの職務は安全衛生管理規則に定められています。また、各製造所において総括安全衛生管理者、安全衛生管理者、産業医、労働組合の代表から構成される安全衛生委員会を1回/月開催しており、法に定められた事項に関し調査審議するとともに、年間計画や各月の取り組みに対する浸透を行っています。

安全成績

当社の安全成績はグラフの通りです。重大な労働災害*については引き続きゼロを達成しましたが、度数率(休業以上の被災者数の割合)および強度率(休業日数の割合)は2024年度比で悪化しています。引き続き安全活動を徹底し、災害件数全体の低減を目指します。

*:重大な労働災害とは、死亡災害ならびに障害等級第1級から第7級までの障害の負傷または疾病を指す

度数率

強度率

品質

当社は、関連法令や基準を遵守することはもとより、お客さまのニーズや仕様を満たした製品を製造しています。製品 品質の管理と品質向上を実行する方法として、JIS Q 9001/ISO 9001およびJIS Q 9100 の要求事項に合致した品質マネジメントシステムを確立・実施・維持し、かつ継続的に改善します。

品質方針

当社における最終製造工程を担う川崎製造所長は、品質方針を所長方針および活動コンセプトとして定め、製造所全体に伝達し、従業員が理解できるようにしています。品質方針は次の事項を満たすように制定しています。

- 製造所の目的及び状況に対して適切であり、製造所の戦略的な方向性を支援する。

- 品質目標を設定するための枠組みを与える。

- 適用される要求事項を満たすことへのコミットメントを含む。

- 品質マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメントを含む。

品質向上の取り組み

当社は品質の維持向上に向けて、JIS Q 9001で規定されているPDCAサイクルを回しています。すなわち、リスクと機会を織り込んだ計画(P)を立て、品質目標を展開して計画を実行(D)し、改善内容を確認(C)、結果を報告の上マネジメントレビューを受けます(A)。

品質保証体制

当社では、NASグループの品質保証体制を継続的に改善することを目的とし、社長が任命する役員を委員長とする「NASグループ品質保証委員会」を設置しています。本委員会では、主に以下の任務を遂行しています。

- 品質保証体制改善の方針策定

- グループ各社の主要な製造拠点に対する監査(原則として年1回)

- グループ各社の品質保証担当者による協議会(年1回)

標準化活動

当社では、製品の競争優位性を確保するため、JIS等に当社製品を登録する標準化活動を積極的に行っています。過去にNAS64、NAS254N、NAS354N等の主力製品がJIS化されています。

人権

企業は、自らの事業活動を行う過程で、直接的・間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解し、他者の人権を侵害しないよう対応する責任を負っています。当社では、従業員の人権を尊重し保護するため、「行動規範」 「ハラスメント防止規程」を定め、とるべき行動を明確にしています。また、グループ内における組織的、個人的な不正行為に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定め、これらの行為の早期発見と是正を図るため「NASグ ループヘルプライン規程」を設けています。2020年に日本政府において「『ビジネスと人権』に関する行動計画」が策定されて以降、サプライチェーンをはじめとした人権問題が大きな注目を集めていますが、当社でもこうした問題の重要性を認識し、サステナビリティ推進会議において議論を重ね、より良い体制の構築を目指していきます。

人権方針

当社では2024年4月に「NASグループ人権方針」を定め、当社グループが人権尊重のために果たすべき責務を明確にしました。本方針に基づき、人権侵害や差別のない包摂的社会の実現を推進します。

ハラスメント防止

当社では職場におけるハラスメントを防止するために、「ハラスメント防止規程」を定め、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児・介護休業などに関するハラスメントおよびそれに準ずる行為を禁止しています。 職場におけるハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に傷つける行為であるとともに、職場環境を悪化させる許されない行為です。当社ではハラスメント防止教育を実施しており、2022年度には、当社の全管理職を対象にオンラインでのハラスメント防止研修を実施しました。ハラスメントに関する相談窓口は、メールによる相談受付の他、従業員が気兼ねなく相談できるよう、外部にも窓口を設置しています。また、プライバシーの保護と不利益扱いの禁止事項を設けて被害者の保護に努めています。

人権デュー・ディリジェンスの実施

当社グループでは、国連人権理事会の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、2023年度より人権デュー・ディリジェンス(以下、人権DD)の取り組みを始めました。

■マネジメント体制

人権DDの取り組み内容は、社長を議長とするサステナビリティ推進会議で議論されています。また、サステナビリティ推進会議での検討事項は適宜、取締役会に報告され、監督を受けています。

■人権リスクの特定プロセス

2023年度の調査対象:国内グループ事業

Step1:各国際規範やガイドライン、外部データベースを活用し、過去5年間にわたる人権関連インシデントのなかから、業界特有の人権リスクを抽出しました。

Step2:Step1で得られた業界特有の人権リスクのうち、当社グループの実態および専門家からの助言に基づいて、優先的に対応すべき人権リスクを特定しました。なお、人権リスクの特定にあたっては、深刻度(リスクが生じた場合の身体・精神・生活への影響度)と、発生可能性の2軸を使用しています。

■人権重点課題と対応策

人権リスク評価の結果、当社グループが優先的に対応すべき人権課題を下表の通り特定しました。

特定された三つの課題については、従来よりリスクの低減・防止に努めてきましたが、今後も活動を継続・強化していきます。

■サプライチェーンにおける人権DD

2024年度はサプライチェーンの人権リスクに関するデスクトップ調査を行い、主原料の人権リスクを確認しました。

従業員への教育

当社では、人権方針に基づく人権尊重の取り組みを実践するため、グループ従業員に対する人権教育を実施しています。

2024年度は、グループを含む役員・従業員を対象に人権方針およびハラスメント防止に関する教育を行いました。

相談窓口

当社グループでは、「NASグループヘルプライン規程」を制定し、ハラスメントなど人権リスクに関する相談・通報を受け付けています。通報・相談に関わる秘密保持の徹底や通報者・相談者への報復行為の防止などルールを定めて運用しています。

「内部通報制度(ヘルプライン)」についてはこちら

https://www.nyk.co.jp/sustainability/governance.html#compliance

ダイバーシティ&エクイティ&インクルージョン

当社は「多様と異質を尊重し、協和の心を以って総合力を発揮する」ことを行動指針の一つとして掲げています。総務省の調査によると、国内の労働人口は2008年をピークに減少傾向にあり、今後も労働力人口の減少は加速すると見られています。そのため、女性やシニア世代の活躍がますます期待されています。また、時代とともに価値観が多様化し、働き方においてもさまざまなニーズがあります。当社は異なるバックグラウンドを持つ多様な考え方が当社の健全な発展に資すると考えており、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンについても推進しています。

女性活躍

当社は、さらなる女性活躍推進に向け、以下の取り組みを行っています。

①積極的な女性採用と多様な配置

総合職社員の採用のうち、女性の割合を20%以上にすることを目標としており、2025年4月入社新卒総合職社員11名のうち、4名が女性となっています。

②女性が安心して仕事ができる職場環境の整備の推進

技能職の女性従業員数は2025年4月時点で14名となっています。女性が働きやすい環境を整備するため、電動工具や作業台、リフターなどを導入し負荷を軽減するほか、女性専用のシャワー室やパウダールームを整備しています。

女性活躍推進法に関する行動計画

| 1 計画期間 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 |

|---|---|

| 2 当社の課題 |

|

| 3 目標 |

|

女性専用パウダールーム

定年年齢の65歳への引き上げ

当社では2023年度より定年年齢を65歳に引き上げるとともに、年功的な運用となっていた資格制度等の廃止を含め人事制度全般を見直し、入社から65歳までの一貫した新人事制度へ移行しました。

障がい者雇用

当社は、一人ひとりの多様な力を活かせる働く場の整備と、社会とのつながりを育む仕組みづくりを通じて、誰もが活躍できる持続可能な社会の実現に貢献しています。

障がい者の活躍推進においては、川崎製造所に専用の執務スペースを設けるとともに、専任の支援員を配置し、個々の特性やニーズに応じた柔軟な業務体制を整備しています。支援員の指導により一般の業務遂行が可能と判断できれば、当人の希望により正社員へ登用して各職場へ配属できる制度となっており、2024年度においては1名を正社員へ登用しております。また、正社員でなくとも長期安定就労が可能と判断できれば、無期雇用への転換も進めています(2024年度において2名が無期雇用へ転換)。

さらに、障がいのある方々に新たな就労機会を創出する取り組みとして、コーヒーの焙煎、パッケージング等を行う業務体制を整備しました。この業務体制は個々の特性に適した作業内容とすることで、障がい者の働く意欲と能力を引き出し、達成感を得られる形としています。日常的には、支援スタッフや専門職によるきめ細かなサポートを通じて、職業的な自立と就業の継続を後押ししています。

当社は今後も、障がいのある方々が安心して長く働ける環境づくりを推進し、多様性を尊重する企業風土の醸成に努めていきます。

人材育成

当社グループの製品は、従業員が長年にわたって培ってきた経験と技術によって実現されています。当社グループのさらなる成長のために、人材育成方針を掲げ、多様な人材が活躍できるように取り組んでいきます。

集合研修(総合職)

将来的な中核人材の育成にあたり、新卒入社の1年目~3年目を土台作り、4年目から5年目をレベルアップの時期と捉え、仕事の基本から、質と量をこなしていくための階層別研修を実施しています。

eラーニング(総合職・業務職)

オンライン動画研修を導入したことで、従来の集合研修のような時間と場所の制約を少なくし、日常的に学びの機会が持てるよう、学習環境を整備しました。また、一人ひとりの業務課題に合わせて学びたい内容を自由選択して学習できる制度としています。

1on1ミーティング制度(総合職・技能職)

コミュニケーションの活性化、および一人ひとりの特性を踏まえた人材育成を進めるため、2023年度より1on1ミーティング制度を導入しています。定期的に実施している1on1ミーティングでは業務上の小さな相談のほか、目指すべき方向性、あるいは会社からの期待を共有しており、それらを通じて個々の自主的な成長を促進する制度としています。

能力開発補助制度(総合職)

自発的な能力開発を促すことを目的に、業務上で直接必要となる分野に関わらず、マネジメント、リーダーシップ、語学・財務・会計、ITリテラシー等の学習に必要な費用について補助する制度を導入しています。

新入社員研修・技能伝承(対象技能職)

新入社員については、基礎的な知識や資格を取得するため入社後に3ヶ月間の集合研修を実施しています。また、集合研修終了後、配属先において2年目終了時まで、先輩社員によるマンツーマン指導を実施し、早期の技能習得を図ります。また、技能検定の受験推奨やVRを活用した安全教育も実施しています。

産業技術短期大学派遣制度(対象:技能職)

当社は高等学校卒業又はこれと同等の能力を有する従業員が希望した場合、専門の技術教育を施し、学力と識見をかね備えた技術者として育成するため、産業技術短期大学への派遣制度があります。派遣者は2年間、産業技術短期大学にて学んだ後、総合職としてより広い職務での活躍が期待されます。

ワークライフバランスの取り組み

当社は従業員がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や家庭、 地域、自己啓発などにかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるようワークライフバランスに取り組んでいます。

メンタルヘルスへの取り組み

従業員一人一人が心身共に充実した会社生活を送るため、メンタル不調の予防・早期発見に向けた取り組みを実施しています。毎年秋に実施するストレスチェックの他、年に1回各職場の安全衛生担当者を対象とした、メンタルヘルスに関する研修を実施しています。

ステークホルダーエンゲージメント

地域社会とのコミュニケーション―社会貢献活動

当社は、川崎製造所・大江山製造所を中心に関連するグループ会社と協力し合いながら、共に暮らす地域社会の皆さまとのコミュニケーションを図り、当社をより深く知っていただくとともに、地域の安心で快適な暮らしづくりと活性化に力を尽くしています。

川崎製造所

稲荷祭

製造所内にお祀りする、稲荷神社の毎年(11月3日)の祭礼。地域の方々などをお招きし、工場操業と地域の安全を祈願するとともに、舞を奉納します。

納涼祭

労働組合との共催により、従業員の慰労および近隣地域の町内会、企業関係者も含めた交流と懇親を目的に、毎年夏季にお祭りを実施しています。

近隣路上清掃作業

川崎製造所前の公道である厳島橋(跨線橋)および殿町夜光線での路上清掃を毎月2回実施しています。

川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェアへの参画

2024年に市制100周年を迎える川崎市が主催する100周年記念事業および、2024年と2025年に市内で開催される全国都市緑化かわさきフェア実行委員会へ参画し、シルバーサポーターとしても協賛しています。

町内会地域振興スポーツ大会への参加

町内会が主催する企業との親善スポーツ大会(町内会・近隣企業が参加する簡易バレーボール大会)へ参加しています。地域住民ならびに近隣企業の方々とスポーツを通して親交を深め、地域活性化に取り組んでいます。

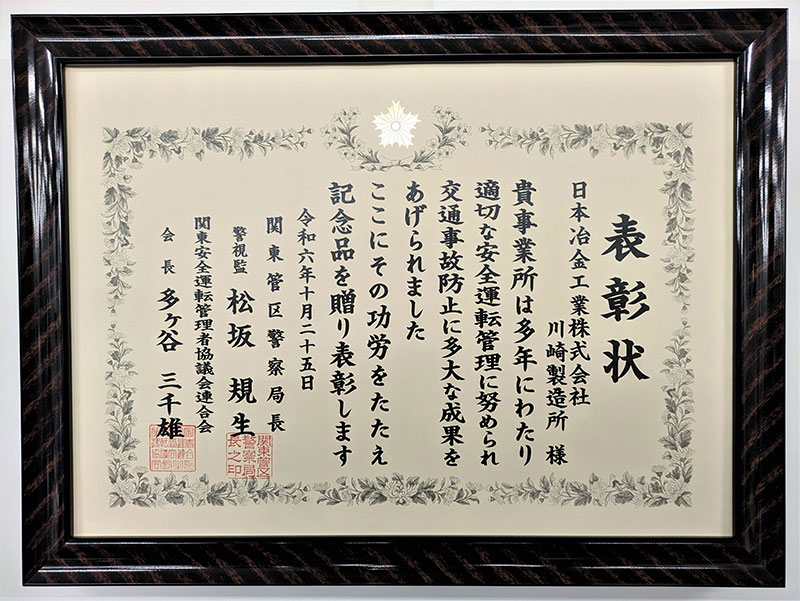

近隣での交通安全活動の取り組み

川崎製造所は所轄警察管内各事業所で構成する「川崎臨港安全運転管理者会」に加盟しており、自社はもちろんのこと、地域の交通安全活動として街頭指導や事故防止・啓発コンクールなどへ積極的に参加しています。2024年度は長年の安全運転管理・地域貢献に対し表彰を受けました。

川崎市健康ポイント事業(かわさきTEKTEK)への参画

川崎市のウォーキングアプリを活用した健康事業へ参画し、アプリを通して従業員の健康意識を高め、本人だけでなくポイントとして子供達の学校生活に還元しながら、健康と優しさが循環する健康循環社会の構築に取り組んでいます。

大江山製造所

工場見学

お取引先様や従業員家族を対象とした見学会に加え、近隣の小中高生の工場見学を受け入れています。

地域の皆さまに当製造所の事業への理解を深めて、より身近に感じていただく取り組みです。

クリーンはしだて1人1坪大作戦

天橋立を守る会が主催する、日本三景天橋立の清掃活動「クリーンはしだて1人1坪大作戦」に毎年春と秋の2回、 製造所長を含め20名前後で参加し、地域の名勝の美化、保全に努めています。

国からSDGs未来都市*の指定を受けた宮津市とのコラボレーション

当社は大江山製造所のある宮津市と連携して、2024年度から使用済み使い捨てカイロの資源化に取り組んでいます。

市民から使用済み使い捨てカイロの回収協力を得てフェロニッケルの鉄源として資源化し、宮津市のゴミの減量にも寄与しました。

*

「SDGs未来都市」とは、内閣府によりSDGsの理念に沿った基本的・総合的取り組みを推進しようとする都市・地域のなかから、特に、経済・社会・環境の三側面における新しい価値創出を通して持続可能な開発を実現するポテンシャルが高い都市・地域として選定されるもので、2018年度から2024年度にかけて、207自治体が選出されています。

株主・投資家とのコミュニケーション

当社はさらなる企業価値向上を目指し、株主・投資家の皆さまに向けた適時適切な情報開示、ならびに開示内容の充実に努めています。また、年2回の決算説明会で決算や経営計画に関して意見交換を行うほか、機関投資家の皆さまとの個別面談(実施回数:23年度62回延べ65名→24年度60回延べ76名)では双方向の対話を深め、頂戴したご意見は経営陣・社内関係部と共有し、IR・広報部担当役員が統括するコーポレートコミュニケーション委員会を通じて取締役会にフィードバックしています。さらに、2024年度は2023年度に引き続き、個人株主・機関投資家の皆さまを対象とした川崎製造所見学会をそれぞれ開催し、新冷間圧延機を含む当社設備・事業戦略を紹介しました。

顧客とのコミュニケーション

お客さまのニーズに沿った製品提供が求められている中、当社は持続可能な企業であるために、業界トップレベル の品質、納期、コスト、技術やソリューション提供などによりお客さまから信頼され続けることを目指しています。

当社の製品は、お客さまの製造する最終製品の品質・性能に大きく影響を与えるものであることから、事前相談の 段階より、受注、製造、納品、その後のフォローまで適時適切なお客さまとのコミュニケーションが欠かせません。また、グローバル化やカーボンニュートラルの流れなども含めた市場環境の変化に対応しながら、長期的な視点でのお客さまの要求にも真摯に応えています。

ソリューション提供においては、ソリューション営業部を主体としてお客さまとのコミュニケーションを通じて、サンプル を用いた試験・特性確認による製品の選定のアドバイスや、加工、溶接方法の指導、データベースや技術知見を活 用した提案を行っています。さらに、製品の改良や新製品の開発においてはお客さまと密なコミュニケーションを取り、信頼関係構築を図っています。

労使とのコミュニケーション

当社は経営者と労働組合との間で、経営状況、労働環境等について意見交換する場として「労使懇談会」等を開催しています。経営者と労働組合が対話することで情報共有や課題認識のすり合わせを行っており、協調的な労使関係を築くことができています。

調達

鉱物資源の調達をめぐっては、紛争や人権侵害、環境破壊といったリスクへの対応が国際的に重要視されています。企業には、サプライチェーン全体を通じた人権デュー・ディリジェンスの実施や、ESGリスクへの適切な対応が求められています。こうした社会的要請に応えるため、当社は各国の政策や業界動向に注視しつつ、社内各部署と連携して責任ある鉱物調達の取り組みを強化しています。

今後も透明性の高い調達体制の構築を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。

大江山製造所鉱石ヤード

大江山製造所鉱石ヤード

紛争鉱物管理

当社は「紛争鉱物」(金、すず、タンタル、タングステンなどの鉱物自体、またはそれらを含む合金原料)に関して、「紛争鉱物管理規則」(以下「規則」という)を定め、コンゴ民主共和国およびその周辺国などの紛争地域または高リスク地域からの調達を行わない方針を掲げています。原料購入先からは取扱商社を通じて情報を収集し、7年間保管しています。対応は「規制輸出等管理委員会」で統括され、内部監査を通して実効性を検証しています。委員会で議論された内容は経営会議にも報告されています。

川崎製造所 屋内合金鉄倉庫

川崎製造所 屋内合金鉄倉庫

サプライチェーンにおける人権DD等への対応

新疆ウイグル自治区もしくはウイグル族に対する強制労働に関与した企業からの調達など、人権状況に懸念のある国・地域に関連する原料や副資材のサプライチェーンについても、取引先からの情報収集の仕組みを規則に組み込み、実務に反映しています。2024年4月には「NASグループ人権方針」を公表し、主要鉱物等の人権リスク調査も開始しました。また、サプライチェーン全体で持続可能な調達環境を実現するため、2025年7月に「日本冶金工業サステナブル調達ガイドライン」を制定しました。調達先に対しても継続的に適切な働きかけを行っています。

2023年10月には、騒音、振動、水質汚染等により近隣住民の生活に支障を及ぼす可能性がある「不適正ヤード」からの金属スクラップの受け入れを行わない方針を表明しました。あわせて、取引先に対しても仕入先等の操業状況について、法令遵守の観点からの管理徹底を要請し、地域社会や環境への責任ある対応にも取り組んでいます。

川崎製造所 スクラップヤード

川崎製造所 スクラップヤード

調達サプライチェーンにおける環境問題等への対応

近年、法令に反した金属スクラップの保管や操業を行う、いわゆる「不適正ヤード」による騒音、振動、水質汚染等が近隣住民の生活に支障を来す例が見受けられ、大きな社会問題となっています。当社では、2023年10月、仕入先も含めた法令遵守の徹底を図るべく、「不適正ヤード」から出荷される金属スクラップの受け入れを行わない方針を表明するとともに、取引先に対して、仕入先等の操業状況について、法令遵守の観点から管理を徹底するよう要請しました。

パートナーシップ構築宣言

当社は、経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣(内閣府、経産省、厚労省農水省、国交省)をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、2022年6月に「パートナーシップ構築宣言」を公表しました。

当社サプライチェーンの取引先の皆さまと新たなパートナーシップを構築するため、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先様との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点からの助言等の支援も進めます。

また、下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業庁振興法に基づく「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商習慣の是正にも引き続き積極的に取り組み、「当社と共に歩むものの幸福の増進」という経営理念のもと、持続可能な社会の構築を目指します。

物流2024年問題への対応

安定かつ持続可能な物流手段の確保に向けて、日本鉄鋼連盟の「物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画」に基づき、取引先や物流事業者と連携し、荷待ち・荷役作業時間の短縮、輸送の効率化、契約内容の見直し・明確化等の内容に取り組み、一層の関係強化に努めています。

なお、当社は「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、「自主行動宣言」を提出しています。